23.09.2025 | Allgemein, Ernährung, Forschung, Gesundheit, Vorsorge

Man merkt es schon: die Sonne zeigt sich immer sparsamer. Damit werden auch unsere Chancen begrenzt, auf natürliche Weise (Sonnenlicht) Vitamin D aufzunehmen. Oberschlaue Aktivisten neigen nun zum Griff in die Kiste mit den Ernährungszusatzstoffen. Aber hier ist Vorsicht geboten: zu viele Unbekannte lauern in diesem komplexen Versorgungsgebiet. Zuviel Sonne – wir wissen es mittlerweile – kann zu Hautkrebs führen. Zu wenig Sonne, also UV-B-Strahlung, kann zu Vitamin D-Mangel führen. Eine aktuelle Studie, die an der Augusta University im US-Bundesstaat Georgia durchgeführt und im American Journal of Clinical Nutrition publiziert wurde, legt nahe, dass Vitamin D die Telomere, die Schutzkappen der Chromosomen, schützen und so die Alterung verlangsamen könnte. Könnte! Aber jeder hat einen anderen Vitamin D-Spiegel. Einfach im Wintergrau Apothekenware einzuwerfen, hilft nicht, kann sogar schaden. Denn: Zu viel Vitamin D erhöht die Kalziumkonzentration im Blut. Dann sind die Nieren gefragt. Bei Dauerüberlastung kann es zu Nierensteinen oder gar -schäden kommen.

Tj

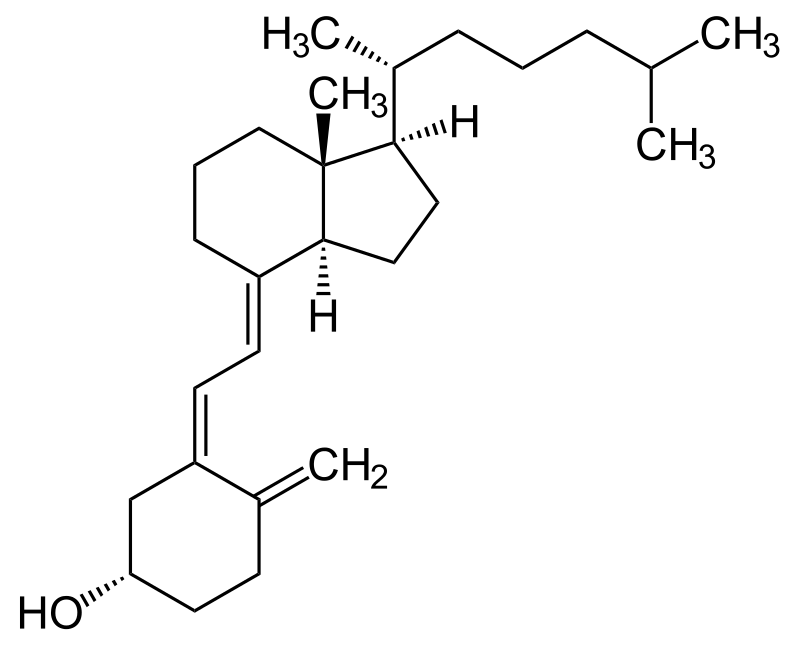

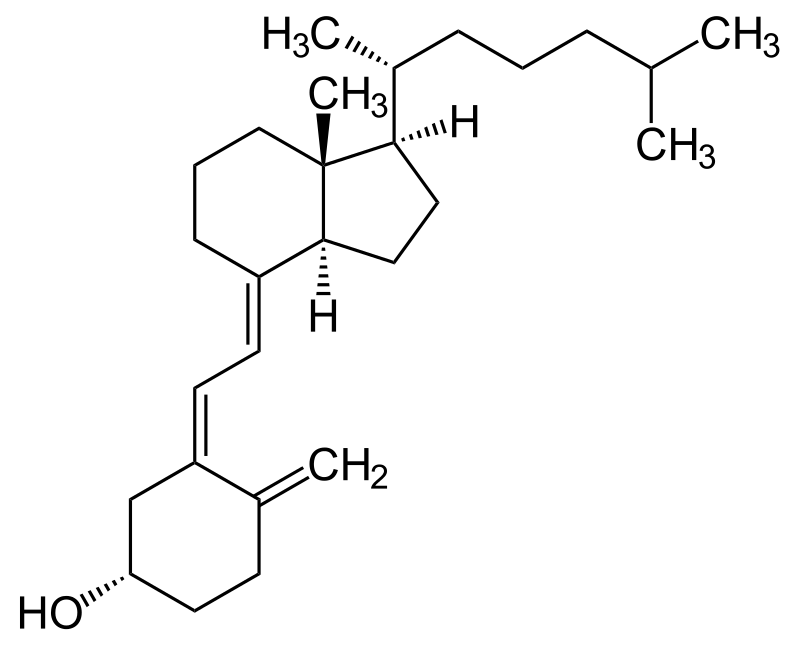

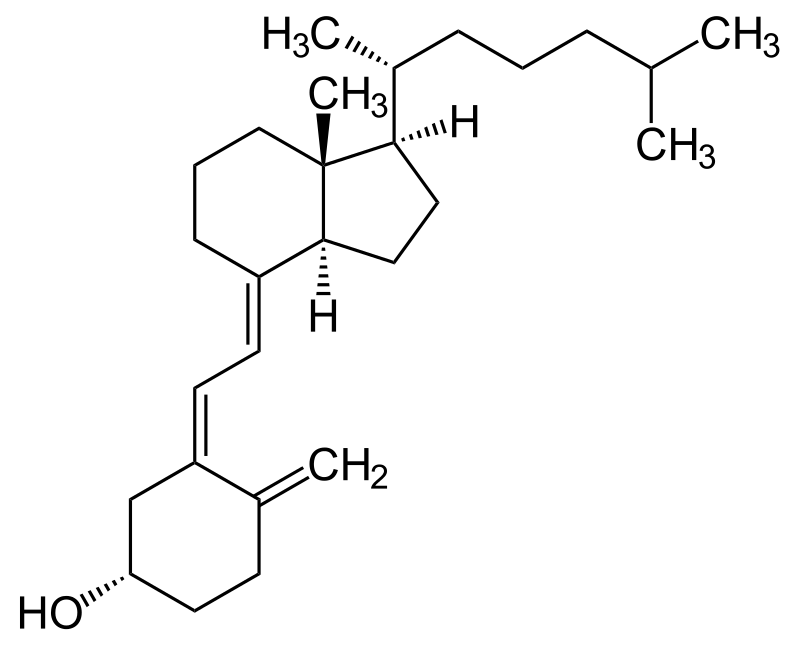

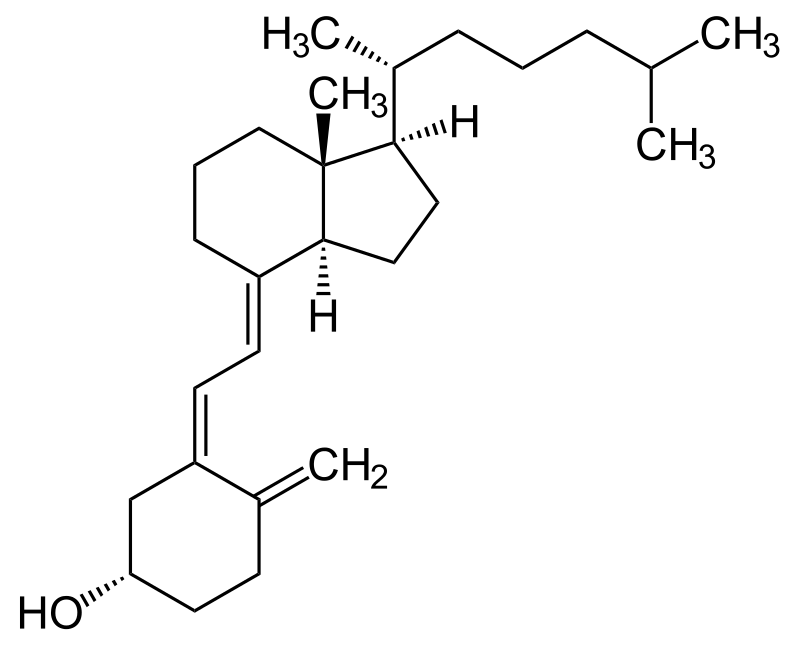

Tja: es gibt eine ganze Menge Menschen, die dies Bild sehen und schenkelschlagend feststellen: Mensch, das ist ja Vitamin d. Recht haben sie.

Tja: es gibt eine ganze Menge Menschen, die dies Bild sehen und schenkelschlagend feststellen: Mensch, das ist ja Vitamin d. Recht haben sie.

Andererseits gibt es Forschungsergebniss, die zumindest darauf hindeuten, dass eine korrekte Vitamin D-Versorgung Arthritis oder multiple Sklerose vorbeugen könnte. Könnte. Kurz und gut: Vieles ist in Untersuchung, aber wirklich belastbare Daten gibt es wohl noch nicht.

Und wie sollte man auch tagtäglich sein Vitamin D-Aufkommen überprüfen? Also besser auf alte Erfahrungen zurückgreifen und auch bei Kälte den kleinen Spaziergang (10 Minuten reichen) nicht auslassen. Denn der Himmel kann sich noch so trüb geben, die Vitamin D-Produktion wird von der Sonne auch durch dicke Wolken hindurch animiert. Wer´s noch genauer wissen will, kann das hier tun.

22.06.2025 | Allgemein, Forschung, Muskeln, Vorsorge, Wissenschaft

Eine fachübergreifende Studie der Universität von Illinois kommt zu dem simplen Schluss, dass die Dauer, einbeinig aufrecht stehen zu können, ein valider Hinweis auf den Fortschritt des Alterungsprozesses darstellt. Egal, ob der Test nun mit geschlossenen oder offenen Augen, mit Armen über dem Kopf oder in der Hüfte durchgeführt wird: Die beanspruchten „Körperfunktionen“ variieren dabei nur geringfügig.

In der Studie wurden 50 Personen im Alter von 50 bis 64 mit 50 Personen im Alter von 65 und älter verglichen. Um einbeinig stehen zu können, brauchen wir Muskeln, Gleichgewichtssinn und das koordinierende Nervensystem. Alles Faktoren, die im Alter bekanntermaßen ziemlich gut beobachtbar abbauen. Daher erstaunt das Ergebnis auch nicht: je älter die Versuchsteilnehmer, desto geringer der erbrachte Einbeinstand. Im statistischen Mittel. Auch zwischen den Geschlechtern zeigt sich bei diesem Test kein nennenswerter Unterschied.

Ob auch Gänse im Alter standunsicherer werden, ist meines Wissens nach noch nicht erforscht woden.

Foto von Chris Linnett auf Unsplash

Die Studie versteigt sich allerdings nicht zu einer eindeutigen Aussage, die da lauten könnte: „Weniger als 20 Sekuden = weniger als 20 verbleibende Lebensjahre.“ Wahrscheinlich auch deshalb nicht, da auch der Einbeinstand – wie viele andere körperliche Herausforderungen – durch häufiges Üben und Trainieren stabilisiert werden kann. Muskelerhalt bzw. -aufbau gilt als eine der wichtigsten Aufgaben, wenn man ein gesegnetes Alter erreichen möchte. Bereits im letzten Jahr war hier über eine Vorläuferstudie berichtet worden (https://www.altern-fuer-anfaenger.de/2024/10/28/nehmen-wir-uns-den-flamingo-zum-vorbild.html), die zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kam.

Das Schöne an diesem Test liegt für mich in seiner Einfachheit. Warum nicht zweimal pro Woche beim Zähneputzen den Einbeinstand versuchen? Garantien gibt es im Leben ohnehin wenige, aber die Chance, dass der Satz „Übung macht den Meister“ auch hier gelten könnte, ist durchaus gegeben.

30.01.2024 | Allgemein, Alzheimer, Demenz, Forschung, Gesundheit, Musik, Vorsorge

Dass geistige Anregung eine gute Brandmauer gegen Alzheimer und Demenz darstellt, hat sich rumgesprochen. Auch hier wurde schon davon berichtet, dass Musikhören auch im Alter eine heilsame Wirkung hat. Nun haben Forschende der Universität Exeter festgestellt, dass aktives Musizieren (am wirksamsten auf dem Klavier) oder Singen (am besten im Chor) eine Art Schadenfreiheitsversicherung für das alternde Gehirn darstellen.

An der seit zehn Jahren laufenden Online-Studie „Protect“ haben sich 25.000 Menschen beteiligt. Die Studie belegt, dass aktives Musizieren die Gedächtnisfähigkeit unseres Gehirns stärkt. Gleiches lässt sich über die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen, festhalten. Beim Chorsingen – so macht die Studie klar – ist nicht genau messbar, welche positiven Effekte allein der Musik oder dem sozialen Miteinander des Chors zuzurechnen sind. Hochwahrscheinlich ist es gerade die Mischung, die das Gehirn der Singenden positiv unter Strom hält.

Es muss ja nicht gleich Beethoven sein

Die Förderung der musikalischen Bildung bzw. die Schaffung niederschwelliger Möglichkeiten für Ältere, zur Musik zurückzukehren, liegen damit ganz offensichtlich im Interesse der öffentlichen Gesundheit. Aber ehe man auf Klavierunterricht im Seniorenheim wartet, sollte man wohl besser selbst tätig werden. Chöre gibt es wohl noch in jeder deutschen Stadt. Und Noten en gros im Internet.

06.12.2023 | Allgemein, Demographie, Pflege, Rente, Staat, Vorsorge

Die Deutschen werden immer älter und bekommen zu wenig Kinder. Das ist bekannt. Aber was bedeutet das für die Pflegebedürftigen von heute und morgen? Kurz gesagt: potentielle Armut. Die Pflegeversicherung wurde 1995 eingeführt. Das heißt, dass viele der jetzt Pflegebedürftigen wenig oder gar nichts in diese Versicherung eingezahlt haben. Das ohnehin unterfinanzierte System blutet jetzt bereits aus. Es verlangt nach Reformen.

Die shz beruft sich auf den Pflege- und Finanzexperten Bernd Raffelhüschen. Dieser meint, dass sich das Verhältnis von häuslicher und stationärer Pflege drastisch ändern werde: heute werden acht von zehn Pflegebedürftigen zuhause gepflegt. Lediglich zwei in einer Einrichtung. Die Tendenz ginge – so Raffelhüschen – Richtung halbe/halbe. Die Durchschnittsrente beträgt heute 1.500€. Dem stehen durchschnittliche Heimpflegekosten von 2.600 € gegenüber. Die Schere wird weiter auseinandergehen. Wo soll das Geld herkommen?

Foto von Emil Kalibradov auf Unsplash

Die Rechtslage

Angespartes Vermögen wird zur stationären Pflege hinzugezogen, wenn die Rente nicht ausreicht. Ein gesetzlich garantierter Schonbetrag ausgenommen. Dann ist – falls gegeben – der Verkauf von Wohnung oder Haus fällig. Es sei denn, der Partner oder die Partnerin wohnt noch dort. Eine vorzeitige Überschreibung an das Kind oder die Kinder ist nur dann hilfreich, wenn diese mindestens 10 Jahre vor der Pflegefälligkeit getätigt wurde. Sonst tritt eine „Schenkungsrückforderung“ in Kraft. Wer also gespart hat und sich seinen Klein-Häuschen-Traum erfüllt hat, wird genauso zur Kasse gebeten wie ein Immobilienmogul. Wer Sparen für überflüssig oder nicht nötig oder möglich gehalten hat, bekommt hingegen Unterstützung aus der staatlichen Sozialkasse. So undifferenziert scheint mir dies nicht das Maximum an möglicher Gerechtigkeit zu sein.

Aber weiter:

Kinder, die mehr als 100.000 € Jahreseinkommen beziehen (§ 94 Abs. 1a SGB XII), werden seit 2020 zur Deckung der Lücke verpflichtet. Wie immer, gibt es auch hier gesetzliche Ausnahmen. So ist z.B. ihr möglicher Immobilienbesitz davon aber nicht betroffen.

Und nun?

Die häusliche Pflege ist für die Angehörigen mit Verlust von Karrieremöglichkeiten, also langfristigem Gehaltsverlust verbunden. Die Option, Pfleger oder Pflegerinnen ins Haus zu holen, wird – mangels Unterbringungsmöglichkeit auf der einen Seite, mangels Personal auf der anderen Seite – immer schwieriger.

Wenn wir uns möglichst viel Mühe geben, körperlich, sozial und geistig fit zu bleiben, löst dies nicht das Problem, aber es wird ein bisschen überschaubarer. Die Hoffnung, dass der Staat sich der Sache annehmen wird, läuft ins Leere. Schon jetzt belaufen sich die Zahlungen des Bundeshaushaltes in das marode Rentensystem auf rund ein Viertel des Gesamtetats. Alles nicht so rosig!

19.06.2023 | Ernährung, Forschung, Gesundheit, Medizin, Vorsorge, Wissenschaft

Auch die Blutwerte können berichten, wie es uns geht.

Jeder von uns hat ein natürliches Gefühl für seine Gesundheit. Eigentlich. Beruflicher oder privater Stress, schlechte Ernährung, wenig Schlaf und/oder verschiedene Suchtmittel können dieses natürliche Gefühl für die körperlichen Bedürfnisse selbst runterdimmen oder abtöten.

Die Funktionalität kann man beispielweise am Appetit beobachten: wenn wir sparsam mit Zucker umgehen, wird uns früher oder später vom Körper die Botschaft gesendet „Jetzt aber ab zum Konditor, Kuchen kaufen! Oder Schokolade, oder, oder, oder. Der gesunde Körper gibt ein Signal zu einem Mangelzustand. Hat man ununterbrochen Lust auf zuckerhaltige Produkte, ist die Kommunikation situativ gestört oder ganz kaputt.

Aber wenn wir dieses Gefühl verloren haben? Was tun? Das Portal inFranken.de berichtet über die Warnsignale, die unser Blutbild transportiert. Im Regelfall vertrauen wir ja unserer Hausärztin, aber vielleicht ist es ganz schlau, sich die folgenden Biomarker zu merken und beim nächsten Arztbesuch mal nachzuhaken, wie es denn um sie steht. Diese Biomarker im Blut signalisieren, wie weit unsere Hormon-, Vitamin- und Mineralstoffhaushalte von der Norm abweichen oder eben nicht. Damit sind sie auch ein Frühwarnsystem für schwerere Störungen, die zu Diabetes oder Krebs führen können.

So zählen Herzinfarkte und Schlaganfälle zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Eine Früherkennung ist daher für ein langes Leben besonders wichtig. Zeigt das Blutbild einen erhöhten Lp-PLA2-Wert, so ist dies ein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Die ausgeschriebene Form dieses Markers muss man aber wirklich nicht kennen.

Ein zweiter wichtiger Signalgeber im Blut ist Homocystein. Erhöhte Werte deuten auf ein Risiko für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Thrombose hin. Die Erhöhung deutet zum einen auf ein hohes Alter hin, zum anderen können Rauchen oder ein Mangel an den Vitaminen B6, B12 und B9 den Wert erhöhen.

Auch ein Signalgeber

Vitamin D ist bei zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es stärkt die Knochen, fördert das Immunsystem und hat einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Da wir dies bevorzugt durch Tageslicht aufnehmen, geht es uns im Durschnitt im Sommer besser als im lichtarmen Winter. Also raus an die Luft, sobald der Himmel aufklart. Bei missliebigem Wetter oder erhöhter Lichtempfindlichkeit weiß die Hausärztin, welche Nahrungsmittel (oder im Extremfall auch Nahrungsergänzungsmittel) hier Ersatz schaffen können.

Das Eiweiß CRP gehört zum körpereigenen Immunsystem. Ist sein Wert erhöht, könnte eine Entzündung im Körper die Ursache sein. Häufiger genannt werden hier Blasen-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- oder Blinddarmentzündungen. Nach einer Operation, bei manchen Tumoren oder bei einem akuten Herzinfarkt kann der Wert ebenfalls erhöht sein. Morbus Crohn oder Rheuma können ebenfalls zu einem erhöhten CRP-Spiegel führen.

16.01.2023 | Allgemein, Gesellschaft, Gesundheit, Seniorenheim, Vorsorge, Zukunft

Dass die Situation der Pflegeeinrichtungen in Deutschland zwischen problematisch und dramatisch zu verorten ist, ist nichts Neues. Anfang 2020 musste ein Pflegebedürftiger für einen Platz im Heim im Schnitt (nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen) pro Monat 1.940 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Die Zahlen schwanken je nach Bundesland stark. Gefallen sind die Sätze seitdem mit Sicherheit nicht. Dass Covid19 für eine Übersterblichkeit – gerade in der Seniorengeneration – gesorgt hat, ist ebenso bekannt. Und wir wissen auch, dass praktisch jedes Seniorenheim dringend nach neuen Pflegekräften fahndet.

Dieses abstrakte Wissen wird dann relevant, wenn wir selbst oder ein Angehöriger Pflege benötigen. Das Statistische Bundesamt meldet: Ende 2021 stehen 5 Millionen Pflegebedürftige im Wettbewerb um 15.400 ambulante Pflegedienste und 16.100 Pflegeheime. 2005 waren es erst gut 2 Millionen.

Um das Durchschnittsalter in Deutschland auf dem heutigen Stand stabil zu halten, bräuchten wir eine Zuwanderung von gut 800.000 Menschen. Jedes Jahr. Dies dürfte organisatorisch fast unmöglich sein. Und die gesellschaftliche Akzeptanz für eine solche Masseneinwanderung ist wohl auch bei Menschen, die gemeinhin nichts mit der AfD zu tun haben, kaum gegeben. Hinzu kommt, dass wir immer länger leben.

In Summe bedeutet das: die Zahl der Pflegebedürftigen in unserem Land geht weiter steil nach oben. Die Pflegequalität ist aber – vor allem wegen Personalmangels – schon jetzt an vielen Stellen kaum mehr vertretbar. Der Staat hat nicht das Geld, um im notwendigen Maße Heime zu errichten. Internationale Investoren, die schon jetzt den deutschen Krankenhausmarkt für sich entdeckt haben, werden „menschenwürdige Pflege“ nicht so weit oben in ihrer Zielkaskade haben wie return on investment. Das liegt in der Logik des Systems.

Und nun? Was kann man tun? Der Zyniker würde sagen: „Rechtzeitig zum selbst gewollten Lebensabschied in die Schweiz reisen“.

Was ist die richtige Entscheidung? Bild von Alexa auf Pixabay

Nein, so schnell sollte man nicht aufgeben. Vielleicht werden wir uns doch in absehbarer Zeit mit den japanischen Pflegerobotern anfreunden? Oder wir hoffen auf innovative Ideen hierzulande. Fest steht: Volkswirtschaftlich betrachtet ist die Pflege im eigenen Zuhause günstiger als die in einem Heim. Auch ist es der Wunsch der allermeisten Senioren, die letzte Lebensphase in den eigenen vier Wänden zu verbringen.

Das heißt, dass die schon fast sprichwörtliche „Polin“ oder „Slowenin“ etc. die am wenigsten problematische Lösung sein könnte. Könnte, wenn der Markt der Vermittler nicht so intransparent wäre und man nicht oft das Gefühl hätte, an Abzocker zu geraten, denen die Vermittlungsgebühr weit wichtiger ist als Wohl und Wehe der Pflegebedürftigen und der Pflegekräfte. Das ist natürlich sehr pauschal. Aber man sollte sich wirklich so früh wie möglich schlau machen, mit welcher Organisation man zusammenarbeiten möchte und welche ethischen Gesichtspunkte dort wie glaubhaft vertreten werden.

Auch bei Seniorenheimen kann man natürlich Glück haben und einen freien Platz ergattern. Aber auch hier gilt – wie bei der Anmeldung für Kita-Plätze: Je früher, desto höher die Chance auf einen Platz in einer „guten“ (und bezahlbaren) Einrichtung. Was „gut“ bedeutet, sollte man sich im Vorfeld selbst bewusst machen. Zumindest als Handreichung kann eine in der FAZ veröffentlichte Qualitätsliste von Seniorenheimen hilfreich sein.

Tja: es gibt eine ganze Menge Menschen, die dies Bild sehen und schenkelschlagend feststellen: Mensch, das ist ja Vitamin d. Recht haben sie.

Tja: es gibt eine ganze Menge Menschen, die dies Bild sehen und schenkelschlagend feststellen: Mensch, das ist ja Vitamin d. Recht haben sie.