11.11.2025 | Allgemein, Bildung, Demenz, Forschung, Gehirn, Kommunikation

Endlich mal eine Neuigkeit, die nicht auf diätetischen oder sportbezogenen Empfehlungen beruht!

Eine neue Studie im Fachjournal „Nature Aging“ macht deutlich, dass die Kenntnis von mehreren Sprachen hilft, unser Gehirn jung zu halten. Na ja, langsamer altern zu lassen. Aber: je mehr Sprachen, desto positiver der Effekt! Das Entstehen typischer mentaler Alterskrankheiten wie Demenz wird durch Mehrsprachigkeit ebenfalls hinausgezögert. Grundlage dieser Analyse waren die Gesundheitsdaten von über 86.000 Menschen aus 27 europäischen Ländern. Dabei gilt: Je mehr Sprachen eine Person spricht (das Niveau ist hier nicht entscheidend), desto größer sind die positiven Effekte.

Alte Erkenntnis: Mit fortschreitendem Alter wird die Benutzung des eigenen Körpers immer anstrengender. Bei bedauerlicherweise immer geringerem Leistungsoutput. Das gleiche gilt für den Kopf, oder besser das Gehirn: die Leistungsfähigkeit sinkt.

Aber so wie muskuläre Anstrengungen das körperliche Altern verlangsamen können, sind auch die kognitiven Funktionen durch passendes Training länger auf erfreulichem Niveau zu halten. Die o.g. Studie zeigt, dass die Nutzung einer anderen alles n als der Muttersprache gemeinhin anstrengender ist. Nutzt man sie dennoch, entsteht ein positiver Trainingseffekt. Dabei wird das Gehirn deutlich mehr gefordert als beim Kommunizieren in der ureigenen Sprache. Man muss die Zweit- oder Drittsprache nicht so beherrschen wie die Muttersprache. Sonst wäre der Effekt des „Sich-Mühe-Geben-Müssens“ ja gar nicht vorhanden. Also kein Trainingseffekt. Dies wiederum sollte jede und jeden im fortgeschrittenen Alter in die Selbstbefragung treiben: Warum sollte ich eigentlich nicht anfangen, z.B. Arabisch, Dänisch, Chinesisch oder Flämisch zu lernen?

Das kann man alles lernen

Bild von ryantbarnettusu auf Pixabay

Um in einer anderen Sprache zu kommunizieren, muss man sich anstrengen, seine Aufmerksamkeit auf den Sprechakt intensivieren. In der Studie wurde das biologische Alter der Probandinnen und Probanden – also der tatsächlichen Zustand von Körper und Gehirn – mit ihrem chronologischen Alter, das auf ihrem Geburtsdatum beruht., verglichen.

Das Ergebnis der Analyse fasst https://science.orf.at so zusammen: „Personen, die mehrere Sprachen beherrschten, waren kognitiv deutlich „jünger“ und fitter als jene, die nur ihre Muttersprache sprachen.“

Auch wenn Kinder leichter lernen, können sicher auch Erwachsene und ältere Menschen vom Sprachunterricht profitieren. Allerdings reicht es eben nicht, sich ab und zu mit einer Sprachen-App zu beschäftigen. Man muss raus ins richtige Leben und mit anderen Menschen in der anderen Sprache zu kommunizieren versuchen. Nur so kann es zu den Trainingseffekten kommen. Wo die Muskeln schmerzen und die Konzentration zu knistern beginnt, sind Gold und Myrrhe, nein, weitere gute Lebensjahre zu gewinnen.

Und nun? Der Ball liegt bei Ihnen.

23.09.2025 | Allgemein, Ernährung, Forschung, Gesundheit, Vorsorge

Man merkt es schon: die Sonne zeigt sich immer sparsamer. Damit werden auch unsere Chancen begrenzt, auf natürliche Weise (Sonnenlicht) Vitamin D aufzunehmen. Oberschlaue Aktivisten neigen nun zum Griff in die Kiste mit den Ernährungszusatzstoffen. Aber hier ist Vorsicht geboten: zu viele Unbekannte lauern in diesem komplexen Versorgungsgebiet. Zuviel Sonne – wir wissen es mittlerweile – kann zu Hautkrebs führen. Zu wenig Sonne, also UV-B-Strahlung, kann zu Vitamin D-Mangel führen. Eine aktuelle Studie, die an der Augusta University im US-Bundesstaat Georgia durchgeführt und im American Journal of Clinical Nutrition publiziert wurde, legt nahe, dass Vitamin D die Telomere, die Schutzkappen der Chromosomen, schützen und so die Alterung verlangsamen könnte. Könnte! Aber jeder hat einen anderen Vitamin D-Spiegel. Einfach im Wintergrau Apothekenware einzuwerfen, hilft nicht, kann sogar schaden. Denn: Zu viel Vitamin D erhöht die Kalziumkonzentration im Blut. Dann sind die Nieren gefragt. Bei Dauerüberlastung kann es zu Nierensteinen oder gar -schäden kommen.

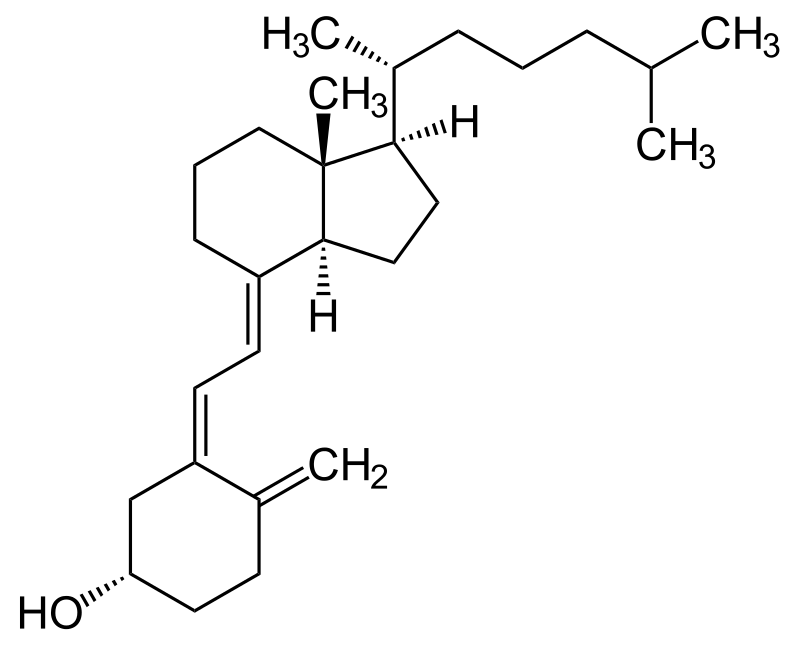

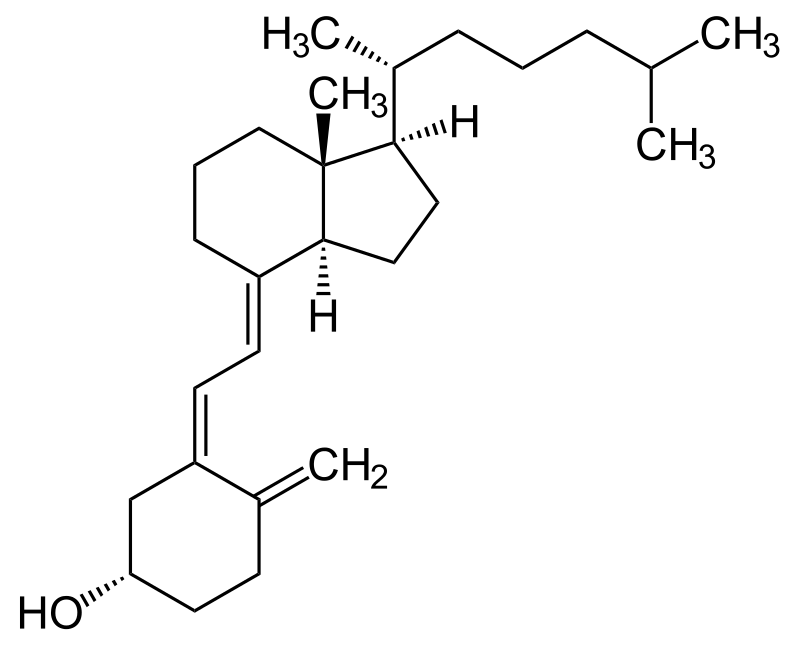

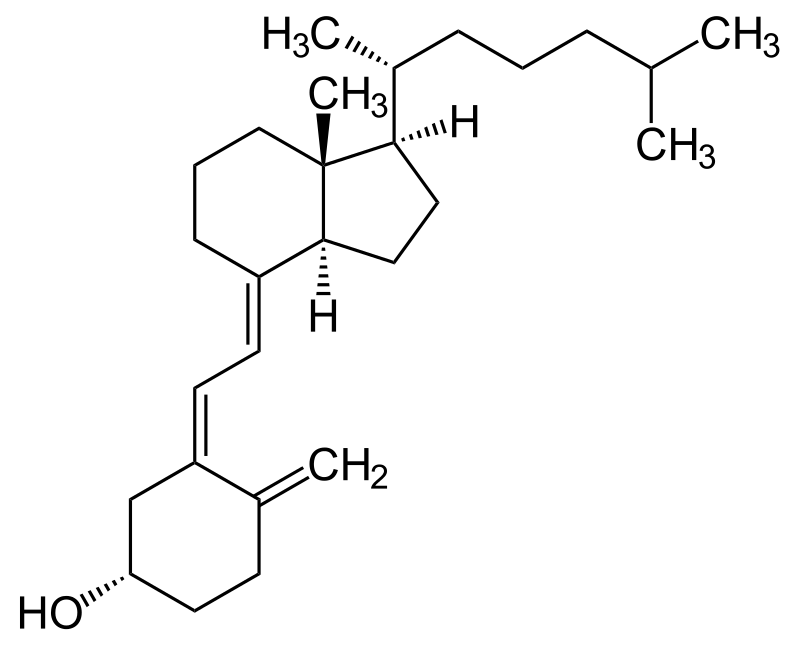

Tj

Tja: es gibt eine ganze Menge Menschen, die dies Bild sehen und schenkelschlagend feststellen: Mensch, das ist ja Vitamin d. Recht haben sie.

Tja: es gibt eine ganze Menge Menschen, die dies Bild sehen und schenkelschlagend feststellen: Mensch, das ist ja Vitamin d. Recht haben sie.

Andererseits gibt es Forschungsergebniss, die zumindest darauf hindeuten, dass eine korrekte Vitamin D-Versorgung Arthritis oder multiple Sklerose vorbeugen könnte. Könnte. Kurz und gut: Vieles ist in Untersuchung, aber wirklich belastbare Daten gibt es wohl noch nicht.

Und wie sollte man auch tagtäglich sein Vitamin D-Aufkommen überprüfen? Also besser auf alte Erfahrungen zurückgreifen und auch bei Kälte den kleinen Spaziergang (10 Minuten reichen) nicht auslassen. Denn der Himmel kann sich noch so trüb geben, die Vitamin D-Produktion wird von der Sonne auch durch dicke Wolken hindurch animiert. Wer´s noch genauer wissen will, kann das hier tun.

22.06.2025 | Allgemein, Forschung, Muskeln, Vorsorge, Wissenschaft

Eine fachübergreifende Studie der Universität von Illinois kommt zu dem simplen Schluss, dass die Dauer, einbeinig aufrecht stehen zu können, ein valider Hinweis auf den Fortschritt des Alterungsprozesses darstellt. Egal, ob der Test nun mit geschlossenen oder offenen Augen, mit Armen über dem Kopf oder in der Hüfte durchgeführt wird: Die beanspruchten „Körperfunktionen“ variieren dabei nur geringfügig.

In der Studie wurden 50 Personen im Alter von 50 bis 64 mit 50 Personen im Alter von 65 und älter verglichen. Um einbeinig stehen zu können, brauchen wir Muskeln, Gleichgewichtssinn und das koordinierende Nervensystem. Alles Faktoren, die im Alter bekanntermaßen ziemlich gut beobachtbar abbauen. Daher erstaunt das Ergebnis auch nicht: je älter die Versuchsteilnehmer, desto geringer der erbrachte Einbeinstand. Im statistischen Mittel. Auch zwischen den Geschlechtern zeigt sich bei diesem Test kein nennenswerter Unterschied.

Ob auch Gänse im Alter standunsicherer werden, ist meines Wissens nach noch nicht erforscht woden.

Foto von Chris Linnett auf Unsplash

Die Studie versteigt sich allerdings nicht zu einer eindeutigen Aussage, die da lauten könnte: „Weniger als 20 Sekuden = weniger als 20 verbleibende Lebensjahre.“ Wahrscheinlich auch deshalb nicht, da auch der Einbeinstand – wie viele andere körperliche Herausforderungen – durch häufiges Üben und Trainieren stabilisiert werden kann. Muskelerhalt bzw. -aufbau gilt als eine der wichtigsten Aufgaben, wenn man ein gesegnetes Alter erreichen möchte. Bereits im letzten Jahr war hier über eine Vorläuferstudie berichtet worden (https://www.altern-fuer-anfaenger.de/2024/10/28/nehmen-wir-uns-den-flamingo-zum-vorbild.html), die zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kam.

Das Schöne an diesem Test liegt für mich in seiner Einfachheit. Warum nicht zweimal pro Woche beim Zähneputzen den Einbeinstand versuchen? Garantien gibt es im Leben ohnehin wenige, aber die Chance, dass der Satz „Übung macht den Meister“ auch hier gelten könnte, ist durchaus gegeben.

09.05.2025 | Ernährung, Forschung, Wissenschaft, Wohlbefinden

Eine neue Studienkooperation von Univeritäten in Australien, Irland und den USA haben die Ernährung und Gesundheit von mehr als 86.000 Menschen über einen Zeitraum von 24 Jahren untersucht. Das zentrale Ergebnis: das Risiko für Gebrechlichkeit, körperliche Funktionsstörungen und psychische Erkrankungen im Alter kann deutlich gesenkt werden. Durch regelmässige Aufnahme so genannter flavonoidreicher Lebensmittel. Wir wollen hier keine Chemiestunde abhalten, aber wer mehr über die chemische Zusammensetzung dieser Stoffe wissen möchte, wird bei Wikipedia aufs Beste informiert.

Grundstruktur der Flavane

Für uns Laien ist die Frage interessanter: was sind denn nun die flavonoidreichen Lebensmittel? Auch hier zeigt sich die Auflistung von Wikipedia vollständiger als jene, die der österreischiche Kurier in der Zusammenfassung der Studie angibt. Nämlich: Äpfel, Birnen, Trauben, Kirschen, Pflaumen, Beeren, Zwiebeln, Grünkohl, Auberginen, Soja, schwarzer und grüner Tee. Diesen Nahrungsmitteln wird Entzündungshemmung und Antioxidation zugeschrieben. Ein Antioxidans oder Antioxidationsmittel ist eine chemische Verbindung, die eine Oxidation (Auflösung) anderer Substanzen verlangsamt oder gänzlich verhindert. In der genannten Studie zeigte sich, dass bei regelmäßiger Aufnahme der Nahrungsmittel die Risiken für körperliche Einschränkungen und psychische Erkrankungen um 12 Prozent sinken. Das Risiko, gebrechlich zu werden, sinkt sogar um 15 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf Frauen. Bei Männern ist der Effekt auch gegeben, aber nicht so ausgeprägt. Sie kennen das alte englische Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away“ (Ein Apfel am Tag ersetzt den Arztbesuch)? Diese Studie belegt seinen Realitätsgehalt.

Also: guten und gesunden Appetit.

21.05.2024 | Forschung, Verjüngung

Zufällige Veränderungen an unserer DNA sind die Folge von schwächeren Wächterleistungen unseres Organismus. Die Intensität dieser Änderungsvorgänge wird von den Forschenden der Uni Köln als „Altersuhr“ bezeichnet. Je mehr zufällige Änderungen, desto höher das Alter.

Die Taschenuhr als Metapher für zelluläre Alterungsprozesse

In einer aktuellen Pressemitteilung der Uni Köln (gekürzt) liest sich das so: „Mit steigendem Alter lässt die Kontrolle der Prozesse in unseren Zellen nach und so treten mehr zufällige Ereignisse auf. Das lässt sich besonders gut an der Anhäufung zufälliger Veränderungen in der DNA-Methylierung ablesen. Methylierungen sind chemische Veränderungen, die auf die DNA, die Bausteine des Genoms, setzen. Diese Methylierungen werden im Körper präzise geregelt, aber während des gesamten Lebens kommt es zu zufälligen Veränderungen in den Methylierungsmustern. An der Zunahme der Varianz lässt sich dann mit hoher Genauigkeit ablesen, wie alt ein Mensch ist.

Der Kontrollverlust der Zellen und die Zunahme zufälliger Ereignisse ist nicht nur auf DNA-Methylierung beschränkt. Meyer und Schumacher zeigen, dass auch die Zunahme zufälliger Veränderungen in der Genaktivität als Altersuhr genutzt werden können.“

Eine – künftig vielleicht mögliche – Umkehrung dieses Prozesses, liegt in der „Umprogrammierung“ fehlerintensiver Zellen in frische Stammzellen. Noch ist dies Zukunftsmusik.

30.01.2024 | Allgemein, Alzheimer, Demenz, Forschung, Gesundheit, Musik, Vorsorge

Dass geistige Anregung eine gute Brandmauer gegen Alzheimer und Demenz darstellt, hat sich rumgesprochen. Auch hier wurde schon davon berichtet, dass Musikhören auch im Alter eine heilsame Wirkung hat. Nun haben Forschende der Universität Exeter festgestellt, dass aktives Musizieren (am wirksamsten auf dem Klavier) oder Singen (am besten im Chor) eine Art Schadenfreiheitsversicherung für das alternde Gehirn darstellen.

An der seit zehn Jahren laufenden Online-Studie „Protect“ haben sich 25.000 Menschen beteiligt. Die Studie belegt, dass aktives Musizieren die Gedächtnisfähigkeit unseres Gehirns stärkt. Gleiches lässt sich über die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen, festhalten. Beim Chorsingen – so macht die Studie klar – ist nicht genau messbar, welche positiven Effekte allein der Musik oder dem sozialen Miteinander des Chors zuzurechnen sind. Hochwahrscheinlich ist es gerade die Mischung, die das Gehirn der Singenden positiv unter Strom hält.

Es muss ja nicht gleich Beethoven sein

Die Förderung der musikalischen Bildung bzw. die Schaffung niederschwelliger Möglichkeiten für Ältere, zur Musik zurückzukehren, liegen damit ganz offensichtlich im Interesse der öffentlichen Gesundheit. Aber ehe man auf Klavierunterricht im Seniorenheim wartet, sollte man wohl besser selbst tätig werden. Chöre gibt es wohl noch in jeder deutschen Stadt. Und Noten en gros im Internet.